Livres italiens sur l’Histoire de l’Art à l’étranger: quelques cas exemplaires

Auteur: Davide Lacagnina (Université de Sienne)

L’italien a toujours été la langue de référence de l’Histoire de l’Art. Il est rare de rencontrer des historiens de l’Art du passé, non italiens, et spécialistes de la Renaissance ou du Baroque, qui ne connaissent pas et ne parlent pas couramment l’italien. Cette condition est non seulement liée au domaine de spécialisation, comme il est bien facile de l’imaginer, mais aussi à la reconnaissance du prestige d’une discipline dont, historiquement, l’Italie est l’un des foyers les plus importants et les plus vigoureux. C’est peut-être aussi pour cette raison que la fortune du livre d’Histoire de l’Art en Italie apparaît comme une petite place forte au sein de la diffusion internationale, déjà restreinte, de la littérature d’essai italienne car, de fait, les spécialistes de cette discipline peuvent directement et sans difficultés utiliser les sources dans leur langue originale. Du reste, il n’y a pas, dans le monde, un seul historien de l’Art sérieux qui, dans son curriculum, ne mentionne des séjours d’études et de recherche en Italie. Heureusement, c’est une condition qui s’étend désormais également aux amateurs d’études italiennes modernes : l’Italie n’est plus seulement le pays où l’on vient étudier l’art classique. Même les académies étrangères les plus anciennes et les plus célèbres d’Italie en ont pris acte, étant toujours plus attentives à la production culturelle italienne des dernières décennies. La Bibliotheca Hertziana de Rome (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte), pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres, a lancé le programme de recherches spécifique « Rome Contemporary », qui entend promouvoir les études sur l’Art italien de la seconde moitié du XXème siècle, avec Rome comme centre d’observation privilégié. De même, pour ne citer qu’un autre exemple dans le domaine de l’édition scientifique internationale, le travail réalisé par le Journal of Modern Italian Studies (Taylor & Francis, Londres) est la confirmation directe d’un intérêt croissant pour l’Histoire et la Culture de l’Italie, également dans le domaine artistique des XIXe- XXe siècle, qui souffrait jusqu’à une période récente d’un déficit diffus d’autorité dans le contexte d’une comparaison peu flatteuse avec l’hégémonie d’un modèle moderniste visant à défendre la primauté – géographique, chronologique, linguistique – des centres de production (et de pouvoir) les plus autorisés aux au détriment de zones, à tort ou à raison, considérées comme périphériques.

La perspective « décoloniale » et « déculturelle » qui oriente une grande partie des recherches actuelles en Sciences Humaines a non seulement profité au repositionnement des études italiennes (en général) dans un contexte global, mais a également encouragé des approches plus conscientes de la mémoire « difficile » du passé colonialiste et fasciste récent de notre pays. Il s’agit de questions épineuses et encore très clivantes aujourd’hui, autour desquelles – et ce n’est pas un hasard – s’agrègent en ce moment et de façon privilégiée les intérêts d’une grande partie des chercheurs étrangers qui travaillent sur la production artistique ou sur la visual culture italienne du XXème siècle. Durant ces si douloureuses années, se sont concentrées et ont trouvé leur suc vital les nombreuses contradictions qui ont traversé l’Histoire du pays au cours du XXème siècle. Elles continuent encore aujourd’hui d’animer un débat public qui n’est pas du tout apaisé.

Il conviendra donc de revenir à ce Ventennio (ndt. : les deux décennies du fascisme italien) pour également engager une réflexion sur la présence de l’historiographie artistique italienne dans le débat international, pour mieux saisir les traits de continuité et de discontinuité qui ont marqué certains des points culminants de la discipline au niveau international. Il faut au moins prendre comme point de départ les volumes publiés par Lionello Venturi en français ou en anglais – avant même de l’être en italien – durant les années de son exil volontaire hors de l’Italie fasciste. Venturini fut le seul historien de l’Art parmi ses douze pairs professeurs d’Université à refuser de prêter serment d’allégeance au régime en 1931. Son domaine était principalement celui de la peinture européenne impressionniste et post-impressionniste et de l’Histoire de la Critique d’Art. Sa démarche fera d’ailleurs école. Il en va ainsi pour ses Archives de l’impressionnisme (Durand-Ruel, Paris 1939), modèles par la suite de Gli Archivi del Futurismo (De Luca, Rome 1958-1962), de Gli Archivi del Divisionismo (Officina edizioni, Rome 1969) et du projet en cours de I Nuovi Archivi del Futurismo (De Luca, Rome 2010-). Il en va de même pour sa célèbre History of Art Criticism (Dutton, New York 1936), d’abord traduite en français (Éditions de la Connaissance, Bruxelles 1938), puis publiée en italien seulement – et ce n’est pas un hasard – en 1945, après la Libération, dans la collection « Giustizia e Libertà » des éditions U à Florence. Un an plus tard, pour les presses du même éditeur, I Pittori Moderni voient le jour, immédiatement traduits en anglais (Charles Scribner’s Sons, New York 1947). Il s’agit d’un recueil de profils monographiques consacré à quelques maîtres européens du XIXème siècle, de Goya à Courbet, dans lequel l’auteur proposait une nouvelle généalogie de la modernité en peinture. L’ouvrage représentait également, en termes de profondeur et de méthodologie de travail, une alternative crédible aussi bien à la « machine promotionnelle » mise en branle par la propagande fasciste, confiée à la rhétorique pompeuse du XXème siècle sur la primauté de l’Art italien dans la lignée de la glorieuse tradition de la Renaissance, qu’à la dérive grand-touriste d’un idéalisme esthétisant sacrifiant la critique historique au « sentiment » de la donnée formelle.

Ce sont surtout ses élèves qui ont relevé et prolongé le défi lancé par Venturi dans l’Italie d’après-guerre, à savoir combiner la philologie la plus orthodoxe issue d’une solide tradition d’études avec les urgences d’un nouvel agenda culturel, également d’un point de vue méthodologique, sans contraintes idéologiques, au profit d’un alignement opportun sur la leçon des avant-gardes européennes et de leur valeur politique. Réintégré dans la chaire romaine qu’avait occupée son père Adolfo, Venturi était heureux de pouvoir orienter à la fois les expositions et les acquisitions de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, durant la période dorée de la direction de Palma Bucarelli, et la recherche d’une jeune génération d’universitaires, en premier lieu Giulio Carlo Argan. De ses ouvertures aux maîtres anciens, à l’intégration des arts, à l’architecture, au design et au projet pédagogique d’une Histoire de l’Art italienne et européenne subsistent des traces dans les nombreuses traductions qui ont été proposées de certaines des œuvres de référence de sa bibliographie : des monographies comme Fra Angelico (1955) et Botticelli (1957), L’Europa delle capitali 1600-1700 (1964), tous les titres publiés simultanément en quatre éditions différentes en italien, français, anglais et allemand par Albert Skira, jusqu’aux traductions de Walter Gropius e la Bauhaus (Einaudi, Turin 1951) en allemand (Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1962 et Vieweg, Braunschweig 1983), en roumain (Meridiane, Bucarest 1976), en français (Denoël-Gonthier, Paris 1979 et Éditions Parenthèses, Marseille 2016), en portugais (J. Olympio, Rio de Janeiro 2005) et en espagnol (Abada Editores, Madrid 2006), de Progetto e Destino (Il Saggiatore, Milan 1965) en français (Éditions de la Passion, Paris 1993) et en portugais (Editora Ática, São Paulo 2000), du recueil d’essais à plusieurs mains Il revival (1974, Mazzotta, Milan) en espagnol (G. Gili, Barcellona 1977) ou de Storia dell’Arte come storia della città (Editori Riuniti, Rome 1983) en espagnol (Editorial Laia, Barcellona 1984), en portugais (Martins Fontes, São Paulo 1992) et en français (Éditions de la Passion , Paris 1995). L’arte moderna 1770-1970 (Sansoni, Firenze 1970), l’un des textes les plus connus d’Argan et qui fut pendant des décennies un manuel utilisé dans de nombreux cours universitaires, a également connu plusieurs éditions en espagnol (Ediciones Akal, 1991), en français (Bordas, Paris 1992) et en portugais (Companhia das Letras, São Paulo 1993).

Il ne s’agit ici qu’une sélection de ses titres, auxquels on ne peut pas faire moins qu’ajouter les importantes monographies sur Brunelleschi, Michelangelo et Borromini et leur production architecturale, lesquelles ont été traduites sans ordre particulier dans diverses langues. Il faut les inclure, toutefois, dans le panorama plus large, y compris commercial, de la littérature sur les grands maîtres de la Renaissance et du Baroque. Sur cette question, de nombreuses initiatives peuvent être mises, sur la longue durée, au crédit de l’activité du monde éditorial italien, de l’après-guerre jusqu’à nos jours, et ce sur différents registres et niveaux d’engagement : de la présentation de chantiers de construction connus, de contextes ou de musées, comme la Fabbrica di San Pietro (Maurizio Calvesi) ou les Galeries des Offices (Roberto Salvini), jusqu’aux noms les plus retentissants au niveau international – comme Léonard, Raphaël, Le Bernin – qui incarnent toujours, dans l’imaginaire collectif, l’incarnation du « génie » italien universel ; de la grande diffusion de Giunti Editore aux manuels maniables du Groupe Scala, très souvent conçus en plusieurs langues dès le stade de projet, au genre à succès des « biographies d’artistes », comme celles d’Antonio Forcellino pour Laterza consacrées à Michel-Ange (2005), Raphaël (2006) et Léonard (2016), très récemment traduites en anglais (Polity, Cambridge, respectivement 2009, 2015 et 2018 et aussi John Wiley & Sons, New York , 2018, pour le dernier), les deux premiers ayant déjà été traduits en français (Éditions du Seuil, Paris 2006 et 2008), en espagnol (Editorial Alianza, Madrid 2005 et 2008) et en allemand (Siedler, Munich 2006 et 2008).

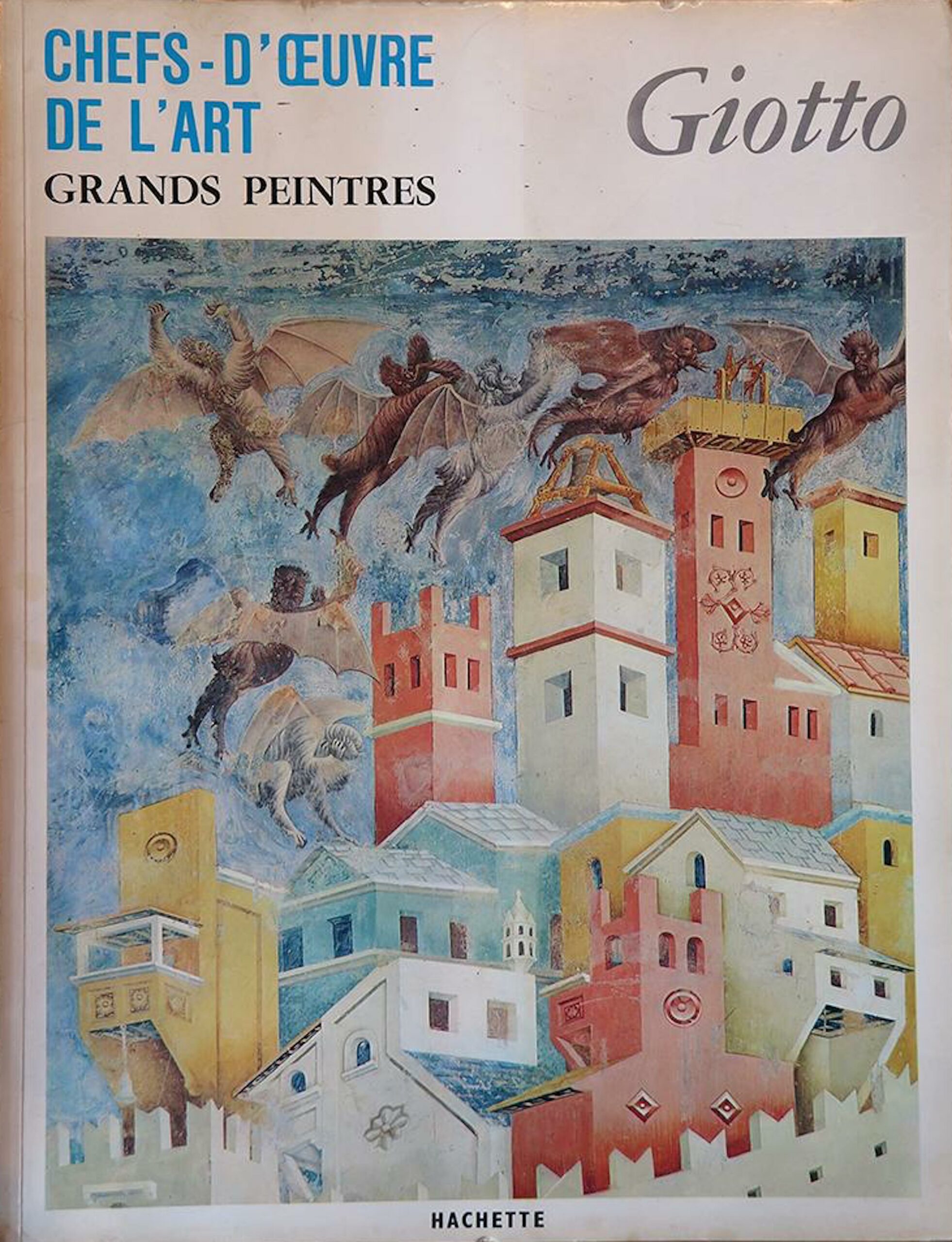

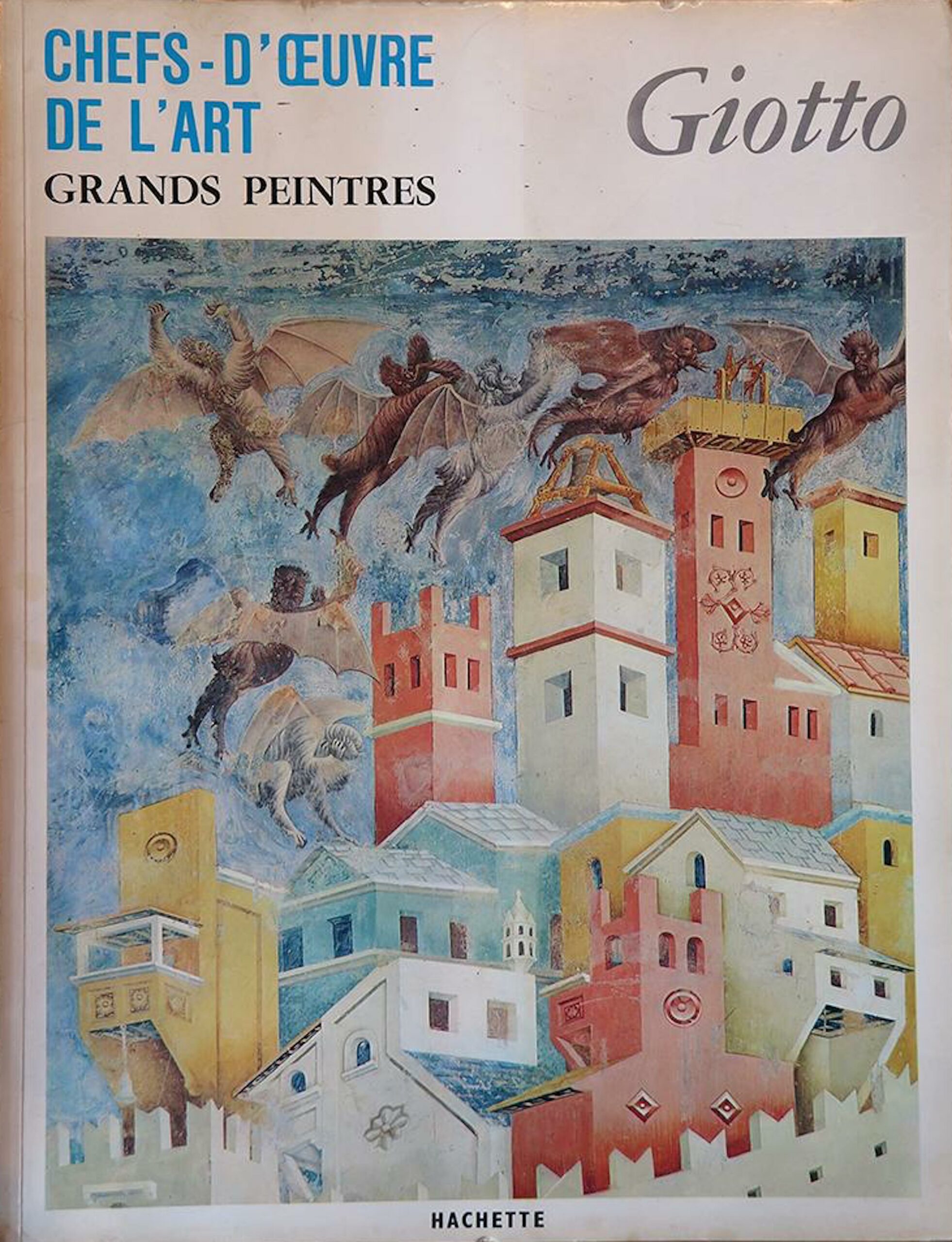

Certaines initiatives éditoriales ambitieuses – et qui ont fait date – ont consacré à juste titre l’importance de l’historiographie italienne également sur des questions de culture artistique internationale. Ainsi ce fut le cas, par exemple, de la coédition anglo-italienne, en 1989, de la « Bloomsbury Collection of Modern Art », en tandem entre Bloomsbury Books à Londres et le Fabbri Publishing Group à Milan : le projet a pour origine le célèbre « Mensili d’Arte » (1967-1970), consacré à l’Art moderne européen et nord-américain, et dont certains titres choisis ont été désormais traduits, comme, entre autres, les études toujours précieuses aujourd’hui d’Enrico Crispolti, Surrealismo (1967), de Renato Barilli, I Prerafaeliti (1967) et Il simbolismo nella pittura francese dell’Ottocento (1967), ou de Giuliano Briganti, Pittura fantastica e visionaria dell’Ottocento (1969). Les volumes particulièrement consacrés à l’Art italien sont restés en dehors de cette sélection : non seulement ceux consacrés, de façon innovante, à la valorisation d’un XIXe siècle italien presque inconnu (hors d’Italie et du monde des non-spécialistes, bien sûr), pour lequel on a craint de ne pas trouver un marché adéquat, mais aussi d’autres dédiés à des thématiques centrées sur le XXe siècle, comme Il Futurismo de Maurizio Calvesi (1970), alors qu’en réalité ces thématiques ont commencé à jouir d’un intérêt croissant à l’international à la fin des années 1980 en dehors du seul milieu académique. Entre 1988 et 1989, par exemple, une grande rétrospective consacrée à Umberto Boccioni organisée par Ester Coen s’est tenue au Metropolitan Museum de New York. La publication de la « Bloomsbury Collection of Modern Art » en Italie a également été pour beaucoup dans la reconnaissance de la qualité de l’industrie éditoriale italienne et de ses compétences entrepreneuriales sur le marché international. L’opération pouvait se prévaloir de l’extraordinaire succès des trois séries économiques, très diffusées, toujours éditées par le Groupe Fabbri de Milan dans la période dorée de l’essor commercial du livre d’Art : « Capo lavori nei secoli » (1961-1964) et « I maestri del colore » (1963-1969), tous deux dirigés par Alberto Martini, un jeune élève de Roberto Longhi, et « I maestri della scultura » (1966-1969), ce dernier dirigé par Dino Fabbri et Franco Russoli, et tous traduits en français, anglais, espagnol, portugais, allemand, néerlandais, danois, suédois, serbo-croate, grec, turc, hébreu et japonais.

Sur le front opposé mais parallèle d’une littérature d’essai engagée dans la reconstruction de contextes et de moments plus larges d’une histoire de l’Art italien ne reposant plus seulement sur le leadership de personnalités individuelles émergentes, on ne peut manquer de signaler la collection « La Pittura italiana » (1961-1968) , dirigé par Roberto Longhi, peut-être le plus influent et en même temps le moins « traduisible » des historiens de l’Art italiens du XXe siècle, en raison de la qualité rare et raffinée de son écriture littéraire. Coédité en italien, allemand, français, espagnol et portugais par les Editori Riuniti de Rome et par le VEB Verlag der Kunst de Dresde et distribué dans le monde entier par l’Edition Leipzig, l’entreprise s’est limitée à la publication de seulement quatre titres, confiés aux élèves les plus proches de Longhi. Elle a été interrompue en raison de coûts élevés de production, de difficultés de réalisation des campagnes photographiques, de retards dans la livraison des textes et des particularités d’un marché, comme celui de la RDA qui présentait une disponibilité limitée en raison d’un prix de vente élevé.

Néanmoins, le jugement historique est unanime sur la qualité de cette production : dans la plupart des cas, ce sont de véritables jalons de la critique italienne – on pense, par exemple, au volume de Giuliano Briganti, La modo italiana (Editori Riuniti, Rome 1961) et au souvenir de ses spectaculaires reproductions en couleurs dans les tableaux-vivants de l’épisode de La ricotta de Pier Paolo Pasolini dans le film Ro.Go.Pa.G. de 1963. Ces volumes constituent encore aujourd’hui de véritables textes de référence, parfois même en avance sur des pistes de recherche qui allaient mûrir plus tard au niveau international. De plus, le faible coût des séries Fabbri et leur diffusion en kiosque ont eu le mérite considérable de rendre accessible et à la portée de tous une vulgarisation de qualité d’une rigueur scientifique avérée.

D’un point de vue méthodologique, la traduction de quelques essais de la Storia dell’Arte italiana (Einaudi, Turin 1978-1983), réunis par Giovanni Previtali et Federico Zeri, dans un recueil publié en 1987 en deux volumes par Klaus Wagenbach (Berlin), ne peut être passée sous silence. Ce recueil a été publié sous le titre Italienische Kunst. Eine neue Sicht auf ihre Geschichte. Les contributions d’Enrico Castelnuovo et de Carlo Ginzburg sur la relation centre-périphérie dans la production artistique, de Previtali sur la périodisation de l’Histoire de l’Art italien, de Luciano Bellosi sur la représentation de l’espace et les autres essais d’Alessandro Conti, de Bruno Toscano, de Massimo Ferretti, de Giovanni Romano, de Salvatore Settis et de Zeri représentaient alors le front le plus avancé de la recherche historico-artistique en Italie entre les années 1970 et 1980. L’éditeur Gérard Montfort de Paris a lui aussi adoubé cette génération de chercheurs. Il a traduit l’essai de Previtali sur la périodisation en 1997. Et, du même auteur, il avait déjà traduit en 1994 La fortuna des primitivi da Vasari ai neoclassici (Einaudi, Turin 1989). Il a aussi assuré les traductions de Castelnuovo, en 1993, Il significato del ritratto pittorico nella società (essai dans la Storia d’Italia, vol. 5.2. Documenti, en 1973) et, en 1996, Un pittore italiano alla corte di Avignone. Matteo Giovannetti e la pittura in Provenza nel XIV secolo (Einaudi, Turin 1962). Monfort avait publié aussi, en 1993, sous le titre Des romantiques aux impressionistes, une partie des essais contenus dans le volume Del romanticismo all’informale (Einaudi, Turin 1977) de Francesco Arcangeli, autre élève de Longhi.

Depuis toujours très attentive aux avancées les plus pertinentes de l’historiographie artistique italienne, la maison d’édition allemande Wagenbach est demeurée jusqu’à présent fidèle à cet intérêt, en faisant traduire les essais de Settis – depuis La tempesta interpretata (Einaudi, Turin 1978) à Se Venezia muore (Einaudi, Turin 2014), respectivement en 1982 et 2015 – ou en proposant à nouveau certains classiques tels que le Fatti di Masolino e Masaccio de Roberto Longhi (Sansoni, Florence 1941) en 1992 et dans une nouvelle édition en 2011. Les essais de Settis ont obtenu un accueil international favorable, en raison de sa carrière prestigieuse chercheur entre Europe et États-Unis. La tempesta interpretata (Einaudi, Turin 1978), en plus de l’allemand, a été traduite en français (Éditions de Minuit, Paris 1987) et en anglais (Polity, Cambridge 1990). Pareillement, parmi les titres les plus réussis des deux dernières décennies, Il futuro de classico (Einaudi, Turin 2004), petit volume généraliste, conçu pour un public plus large de lecteurs, a été traduit en français (L. Levi, Paris 2005), en allemand (Wagenbach, Berlin 2005), en anglais (Polity, Cambridge 2006) et en espagnol (Abada, Madrid 2006). Même un essai sur la politique du patrimoine culturel, tel que Se Venezia muore, a été largement diffusé en français (Hazan, Paris 2015), en anglais (New Vessel Press, New York 2016) et en espagnol (Turner Libros, Madrid 2020).

En Espagne, Come studiare l’Arte contemporanea d’Enrico Crispolti (Donzelli, Rome 1997) continue d’être un best-seller sur le long terme : traduit en 2001 par Celeste Ediciones (Madrid), il se présente toujours comme un vademecum indispensable et en même temps précieux pour une étude de l’Histoire de l’Art contemporain, enfin libéré de cette nébuleuse d’improvisation/approximation et d’indétermination méthodologique qui, par le passé, caractérisait la perception qu’on en avait.

À partir du bilan sommaire des cas évoqués ici, il paraît clair que, dans la dynamique de traduction du livre d’Histoire de l’Art italien, ce sont surtout les filières de la divulgation de qualité qui ont été privilégiées. D’une part, ce phénomène fut la conséquence de l’expansion arrogante de l’industrie éditoriale italienne sur les marchés étrangers dans les années 1960 et, d’autre part, d’une originalité méthodologique, c’est-à-dire d’une capacité, de Venturi à Longhi, de Previtali à Crispolti, à questionner en profondeur les paradigmes, les valeurs, les coutumes, sur lesquels, au fil des années, la discipline a eu tendance, cycliquement, à se reposer, par confort ou par paresse, face à un héritage extraordinaire qui mérite aujourd’hui plus que jamais attention, compétences réelles et une écriture à la hauteur de son histoire.